知っておいて損はないオージオグラムの見方

聴力のトラブルがあって耳鼻科にかかると聴力検査というものを行います。

防音室にはいってヘッドホンをして「ピー」とか「ブー」とかの

音が聞こえたらボタンを押すという検査です。

健康診断などではにぎやかなところで行う場合もありますが、

耳鼻科で行う検査は無音状態に近い入ったことのある方ならわかる独特の部屋です。

検査が終わって医師から検査について教えてもらいます。

ただ、予備知識がない状態で教えてもらうので「???」と疑問を抱きつつ結果をききます。

最低限、知っておいてほしい検査結果の見方をお伝えしますね。

聴力図 を オージオグラム といいます。

ちなみに

聴力検査機 は オージオメーター と いいます。

さて、

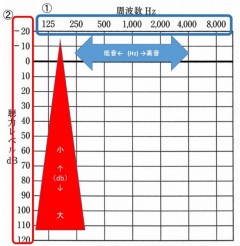

図の中① の 周波数(Hz)は音の音域をあらわします。

左から 125 250 500 1000 2000 4000 8000 と書かれています。

125Hzは低音 8000Hzは高音です。

ちなみに人の声の音域は1000Hzあたりと言われています。

図の中② の 音の大きさ(dB)をあらわします。

上から -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

なぜマイナスから始まって0があるのかというと

0のところでも音が無音になっているわけではありません。

dB(デシベル)は音の強さをそのまま示すもの(絶対的表現)ではなく、

基準として決めた音に対する比較の単位となっています。

縦軸と横軸が何をあらわしているのか?と理解できることによって

ご自身の状態がわかりますね。

聴力検査表の読み方についてしばらく書いていきますね

関連記事

からだの手入れはどのようにしているのですか?

前回の記事、セルフケアは先生もやっているんですか? の続きです。 最低限のからだの手入れは自分自身で行ったり、治療の合間にやすえ先生に鍼やお灸をしてもらいます。 時間的にあまり取れないのでじっくりと治療を[…]

突発性難聴で鍼灸治療が良い理由

今月は寒さのせいもあると思いますが 耳鳴りやめまいの症状で初めて来院する方がとても多いです。 以前「難聴と耳、たけちはり灸院の鍼灸治療についてのおさらい」 という記事を書きましたが、今回は突発性難聴のあなた[…]

原因不明・・・ といわれることも

耳鳴りを引き起こす原因となる病気はいろいろあります。 病気だけではなく加齢によるものも原因のひとつです。 また、気持ちの問題と言われてしまうこともあります。 ただし、検査をしても明確に「○○が[…]

鼓膜?とにかく耳の中なんです!

耳がボーンとします 耳が詰まった感じがします 鼓膜が何かおされている感じがします 耳の中が気持ち悪いです など 聴力や耳鳴り以外にも耳に関する不快感や痛みを感じることはよくあります。 中耳炎に[…]

めまいと言っても実はたくさんの種類があります

めまい、実はたくさんの種類があります。 人それぞれの言い方や感じ方にもよりますが、 たくさんあります。 Contents1 めまいの種類は5つある1.1 回転性のめまい1.2 浮動性のめまい1.3 動揺性の[…]